Glaskörperblutung

Begutachtet von Dr. Hayley Willacy, FRCGP Zuletzt aktualisiert von Dr. Colin Tidy, MRCGPZuletzt aktualisiert am 10. Mai 2023

Erfüllt die Anforderungen des Patienten redaktionelle Richtlinien

- HerunterladenHerunterladen

- Teilen Sie

- Sprache

- Diskussion

Medizinisches Fachpersonal

Professionelle Referenzartikel sind für Angehörige der Gesundheitsberufe bestimmt. Sie wurden von britischen Ärzten verfasst und basieren auf Forschungsergebnissen, britischen und europäischen Leitlinien. Vielleicht finden Sie den Artikel Glaskörperblutung oder einen unserer anderen Gesundheitsartikel nützlicher.

In diesem Artikel:

Lesen Sie unten weiter

Was ist eine Glaskörperblutung?1 2

Eine Glaskörperblutung, d. h. eine Blutung in den Glaskörper, ist eine der häufigsten Ursachen für einen plötzlichen schmerzlosen Sehverlust. Das Ausmaß des Sehverlusts reicht von Trübungen und Trübungen bis hin zur völligen Verdunkelung der Sicht.

Blut kann durch die Unterbrechung normaler Netzhautgefäße, durch Blutungen aus kranken Netzhautgefäßen oder abnormalen neuen Gefäßen und durch Ausdehnung durch die Netzhaut aus anderen Quellen in den Glaskörper gelangen.

Blutungen im Glaskörper führen zu einer Gerinnselbildung. Sobald die Blutung aufhört, folgt ein langsamer Abtransport des Blutes (1 % pro Tag). Die Entzündungsreaktion auf Blut im Glaskörper ist relativ gedämpft, was dazu beiträgt, das Risiko eines dauerhaften Verlusts der Klarheit zu verringern.

Während die Diagnose einer Glaskörperblutung relativ einfach zu stellen ist, kann die Bestimmung der zugrunde liegenden Ursache schwieriger sein, da die Sicht auf die hinteren Strukturen des Auges durch Blut verdeckt sein kann.

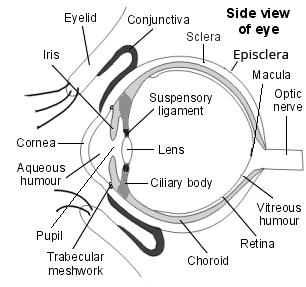

Anatomie des Glaskörpers

Seitenansicht der Struktur des Auges

Der Glaskörper ist gallertartig und gefäßlos. Gesunder Glaskörper ist relativ unelastisch und undurchlässig für Zellen und Trümmer. Er trägt dazu bei, die Transparenz und die Struktur des Auges zu erhalten. Das Volumen des Glaskörpers eines Erwachsenen beträgt etwa 4 ml und macht 80 % des Augapfels aus. Er besteht zu 99 % aus Wasser und zu 1 % hauptsächlich aus Kollagen und Hyaluronsäure.

Die äußeren Begrenzungen des Glaskörpers werden durch Verdichtungen von Fibrillen gebildet, die sich an der Peripherie der Netzhaut, des hinteren Ziliarkörpers und der hinteren Linsenkapsel sowie um den Sehnerv herum festsetzen.

Lesen Sie unten weiter

Wie häufig ist eine Glaskörperblutung? (Epidemiologie)

Eine Glaskörperblutung ist eine relativ häufige Ursache für einen Sehverlust. Die Inzidenz nach ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht und Alter entspricht der Inzidenz der zugrunde liegenden Ursachen.

Pathophysiologie1 3 4

Systemische Gefäßerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Gefäßverschlüsse, hintere Glaskörperabhebung und Netzhautrisse sind häufige Ursachen für VH bei Patienten mittleren und höheren Alters.

Eine exsudative hämorrhagische Chorioretinopathie kann bei Patienten, die älter als 75 Jahre sind, zu VH führen.

Augentraumata, entzündliche Erkrankungen/Vaskulitiden oder hämatologische Erkrankungen wie Hämoglobinopathien und Sichelzellenanämie sind wichtige Ursachen für VH bei jungen Menschen.

VH im Kindesalter kann bei Patienten mit Frühgeborenen-Retinopathie, persistierendem hyperplastischem primärem Glaskörper, Coats-Krankheit und familiärer exsudativer Vitreoretinopathie auftreten.

Insgesamt sind die häufigsten Ursachen für Glaskörperblutungen folgende:

Proliferative diabetische Retinopathie. Sie entsteht nach einer Ischämie der Netzhaut durch Faktoren wie vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor (VEGF), Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF) und insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1 (IGF-1). Die neuen Gefäße wachsen in den Glaskörper ein, sind brüchig und bluten leicht. Mehr als die Hälfte aller Fälle stehen im Zusammenhang mit der diabetischen Retinopathie.

Hintere Glaskörperabhebung (PVD). Diese wird in einem separaten Artikel über die hintere Glaskörperabhebung (PVD) ausführlich behandelt. Sie ist in 70-95 % der Fälle mit einem Netzhautriss oder -bruch verbunden.

Augentrauma. Die häufigste Ursache bei Kindern und jungen Erwachsenen:

Eine Verletzung des offenen Augapfels kann zu Blutungen in allen Schichten des Auges führen, einschließlich Glaskörperblutungen.

Geschlossene Augapfelverletzung durch stumpfes Trauma. Eine akute antero-posteriore Kompression des Augapfels führt zu einer Vorwölbung des Auges in einer koronalen Ebene. Jüngere Patienten haben einen stärker ausgebildeten Glaskörper, der stark an der Netzhaut haftet. Die stärkste Anhaftung befindet sich in der Nähe des Äquators und übt daher eine starke Zugkraft auf die Netzhaut aus. Dies kann zu Rissen und Gefäßrupturen oder zu einer Netzhautdialyse führen (eine Ablösung der peripheren Netzhaut von der Ora serrata oder direkt dahinter, die als halbkreisförmiger Bruch erscheint).

Schüttelverletzungen (Shaken-Baby-Syndrom) können Blutungen in allen Augenschichten verursachen, einschließlich Glaskörperblutungen.

Diese sind in bis zu 90 % der Fälle die Ursache. Andere, weniger häufige Ursachen sind:

Ruptur eines Makroaneurysmas der Netzhaut. Netzhautmakroaneurysmen sind in der Regel mit systemischem Bluthochdruck und Atherosklerose verbunden. Sie sind mit einer Makulaexsudation oder -blutung verbunden und treten am häufigsten im sechsten bis siebten Lebensjahrzehnt auf.

Proliferative Retinopathie nach Netzhautvenenverschluss.

Proliferative Sichelzellen-Retinopathie (und andere Hämoglobinopathien).

Subarachnoidalblutung (Terson-Syndrom): Eine Glaskörperblutung tritt bei 10-40 % der Patienten mit Subarachnoidalblutung auf. Es handelt sich dabei nicht um eine direkte Ausdehnung der Subarachnoidalblutung über die Sehnervenscheide in das Auge. Vielmehr führt der erhöhte intrakranielle Druck zu einem Anstieg des Drucks in den retinalen Venolen, was zu einer Ruptur führt.

Neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration (AMD): Eine choroidale Neovaskularisation aufgrund von AMD kann zu Durchbruchsblutungen in den Glaskörper führen.

Augentumor: Tumoren der Aderhaut können abnorme Blutgefäße entwickeln und bluten.

Die Frühgeborenen-Retinopathie fördert die Neovaskularisierung.

Risikofaktoren

Risikofaktoren für Neovaskularisierung (z. B. Diabetes).

Trauma.

Antikoagulanzien und Thrombozytenaggregationshemmer verursachen keine Glaskörperblutungen, können aber Blutungen aus pathologischen Erkrankungen verstärken.5

Bei Patienten mit Gerinnungsstörungen ist ein erhöhtes Risiko für spontane Glaskörperblutungen zu erwarten, doch sind Fälle selten.

Menschen mit hoher Myopie haben ein erhöhtes Risiko für Netzhautrisse, Netzhautablösungen und damit verbundene Glaskörperblutungen.

Lesen Sie unten weiter

Symptome einer Glaskörperblutung (Präsentation)1

Die Symptome sind in der Regel ein plötzlicher, schmerzloser Sehverlust oder Trübungen. Die Patienten können auch beschreiben:

Ein roter Farbton.

Neu auftretende Floater und "Spinnweben".

Symptome, die sich am Morgen verschlimmern können, wenn sich während des Schlafs Blut auf der Makula absetzt.

Diabetes, Bluthochdruck, Sichelzellenanämie, Augenoperationen oder Traumata in der Vorgeschichte.

Unterschiedliche Sehschärfe, je nach Größe der Blutung. Sie kann drastisch reduziert sein.

Trübung, die durch den Abbau von Hämoglobin grünlich erscheinen kann Bei chronischer Glaskörperblutung.

Nachforschungen1

Blut im Glaskörper ist leicht zu erkennen. Ein Blick auf die Netzhaut kann möglich sein, ist aber nicht immer möglich, da eine verstreute Glaskörperblutung den Augenhintergrund völlig verdecken kann. Die Untersuchung bei Verdacht auf Glaskörperblutung sollte immer umfassen:

Intraokulare Drücke.

Beste korrigierte Sehschärfe.

Bei der erweiterten Fundoskopie kann sich eine Blutung durch den Glaskörper ausbreiten, oder die Blutung kann die Form der darunter liegenden Strukturen annehmen.

Die Spaltlampenuntersuchung zeigt rote Blutkörperchen im vorderen Glaskörper.

Gonioskopie zur Suche nach neuen Gefäßen im Abflusswinkel.

Liegt eine akute PVD vor, muss ein Netzhautriss oder eine Netzhautablösung durch eine Skleradepression ausgeschlossen werden.

Auch das andere Auge muss untersucht werden.

Mit Hilfe der Ultraschalluntersuchung lassen sich Blut, PVD, Netzhautrisse, Netzhautablösungen, Traktionsmembranen, intraokulare Tumore und Fremdkörper erkennen. Dies ist besonders hilfreich, wenn die Sicht auf die Netzhaut verdeckt ist.

Die Fluoreszeinangiographie kann die Neovaskularisierung unterstützen.

Die Orbital-CT ist bei Verletzungen des offenen Augapfels indiziert, um die Unversehrtheit anderer Strukturen in der Orbita zu beurteilen und einen intraokularen Fremdkörper auszuschließen.

Auch der Blutdruck sollte kontrolliert werden.

Differentialdiagnose

Die Differentialdiagnose umfasst alle Ursachen für Blutungen in den Glaskörper. Dazu gehören:

Ursachen der Neovaskularisierung

Diabetes.

Hypertensive Retinopathie.

Sichel-Retinopathie.

Strahlen-Retinopathie.

Familiäre exsudative Vitreoretinopathie.

Vaskulitis der Netzhaut (z. B. Sarkoidose).

AMD.

Andere Ursachen für Netzhautblutungen

Makroaneurysma.

Familiäre retinale arterioläre Tortuosität.

Pathologische Myopie.

Infektiöse Chorioretinopathie - z. B. Histoplasmose.

Aderhauttumore, Melanom, Retinoblastom.

Trauma.

Offene oder geschlossene Augapfelverletzung.

Blutkrankheiten - z. B. Leukämie, Thrombozytopenie.

Das Terson-Syndrom.

Entzündliche Erkrankungen des Auges - z. B. Panuveitis.

Primäre ZNS-Lymphome.

Eales-Krankheit (eine idiopathische Vaskulopathie, die meist junge Erwachsene betrifft).

Syphilis kann fast alle intraokularen Entzündungen imitieren.

Behandlung und Management von Glaskörperblutungen1 3 6

Ein plötzlicher Sehverlust erfordert die sofortige Überweisung an einen Augenarzt. Die Behandlung hängt von der zugrunde liegenden Ursache ab, die so schnell wie möglich behandelt werden muss.

Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehören Beobachtung, Laser-Photokoagulation, Kryotherapie, intravitreale Injektionen von antivaskulärem endothelialem Wachstumsfaktor und Chirurgie. Die Pars plana Vitrektomie bleibt der Eckpfeiler der Behandlung.

Beobachtung

Frische Glaskörperblutungen klingen oft innerhalb von Tagen bis Wochen ab, so dass eine Beurteilung der Netzhaut möglich ist. Eine Netzhautablösung muss jedoch dringend ausgeschlossen werden.

Bei einer Glaskörperblutung unbekannter Ätiologie und ohne Netzhautablösung (im Ultraschall) sollte der Patient mit erhöhtem Kopf ruhen. Nach 3-7 Tagen erneut untersuchen, um die mögliche Quelle der Blutung festzustellen.

In dieser Situation ist keine topische oder systemische Medikation erforderlich, da kein Nutzen nachgewiesen ist. Orale Ascorbinsäure (Vitamin C) wird manchmal verabreicht, um die Clearance zu beschleunigen (obwohl dies klinisch nicht erwiesen ist), da es in Augen mit exogener Ascorbinsäure zu einer stärkeren Verflüssigung und einem Verlust der Gelstruktur kommt.

Bei Patienten mit bekannter Ätiologie und anhaftender Netzhaut wird nach 3-4 Wochen eine erneute Untersuchung durchgeführt. Dazu gehören rezidivierende Glaskörperblutungen nach dem Laser oder nach einer Vitrektomie, Glaskörperblutungen beim Tersons-Syndrom oder nach akuter PVD sowie Blutungen im Zusammenhang mit einer Blutungsdiathese.

Bei Augen mit anhaftender Makula erhöht das Abwarten von 2-3 Wochen bis zum Auftreten einer PVD die technische Einfachheit und das Ergebnis der Operation. Dazu gehören Augen mit penetrierendem Trauma ohne zurückgehaltenen intraokularen Fremdkörper (und ohne Infektion), frische Netzhautablösung mit Glaskörperblutung und ohne PVD, Morbus Eales ohne PVD und Glaskörperblutung bei geschlossenem Bulbus ohne Netzhautablösung.

Bei Glaskörperblutungen, die mit einer Netzhautablösung einhergehen, wird jedoch im Allgemeinen eine frühzeitige Operation empfohlen.

Laser-Photokoagulation

Die Laserphotokoagulation bei proliferativen Vaskulopathien sollte beginnen, sobald ein Teil der Netzhaut sichtbar ist.

Bei einigen Augen kann dies mit einem indirekten Ophthalmoskop beginnen und später mit einer Spaltlampe ergänzt werden.

In seltenen Fällen kann der transkonjunktivale Laser auch zur panretinalen Photokoagulation oder zur Behandlung von Netzhautrissen eingesetzt werden, wenn eine Medientrübung aufgrund einer Glaskörperblutung, eines Katarakts, eines Hornhautödems oder einer sich schlecht erweiternden Pupille eine angemessene Fokussierung des transpupillaren Laserstrahls verhindert.

Eine panretinale Photokoagulation führt zur Rückbildung der Neovaskularisation und trägt dazu bei, das Risiko weiterer Blutungen zu verringern.

Netzhautrisse werden mit Kryotherapie oder Laserphotokoagulation behandelt.

Anteriore Netzhaut-Kryotherapie (ARC)

ARC wurde bei Augen mit frischen Glaskörperblutungen eingesetzt. Es scheint, dass ARC den Zusammenbruch der Blut-Retina-Schranke verursacht, was wiederum zur Beseitigung von verflüssigtem Blut führt.

Die Kryotherapie ist entzündlicher als die Laserphotokoagulation; sie kann die Bildung von präretinalem Fibrin fördern und zu einer traktiven Netzhautablösung führen. Sie sollte nicht bei Augen angewendet werden, die zuvor nicht gelasert wurden, bei Augen mit traktiven Membranen und bei Augen mit Glaskörperblutungen unbekannter Ätiologie. Vor der ARC ist eine sorgfältige Ultraschalluntersuchung erforderlich.

Vitrektomie

Eine frühzeitige Vitrektomie ist angezeigt, wenn die zugrundeliegende Pathologie unbehandelt wahrscheinlich schnell fortschreitet.

Augen mit angelegter Netzhaut, guter PVD und nicht abklingender Glaskörperblutung über 2-3 Monate.

Augen mit fortgeschrittener proliferativer Retinopathie, bei denen die Glaskörperblutung nach einer angemessenen Lasertherapie nicht innerhalb von 6-8 Wochen abklingt.

Glaskörperblutungen bei Netzhautablösungen, insbesondere wenn sie mit großen Netzhautrissen oder offenen Augenverletzungen einhergehen, sowie Glaskörperblutungen aufgrund von AMD und idiopathischer polypoidaler choroidaler Vaskulopathie (IPCV).

Die Vitrektomie kann bei Augen mit gut gelaserter proliferativer Retinopathie und anhaftender Netzhaut aufgeschoben werden, wenn die wiederkehrende Blutung nicht auf eine aktive Proliferation zurückzuführen ist

Bei Augen mit Tersons-Syndrom, Verletzungen des geschlossenen Augapfels, Glaskörperblutungen nach Kataraktoperationen und Glaskörperblutungen bei Blutungsdiathese kann die Vitrektomie aufgeschoben werden, bis eine gute PVD auftritt.

Wenn die Netzhaut ausreichend sichtbar gemacht werden kann, aber eine sichere Behandlung nicht möglich ist.

Wenn die Netzhaut nicht ausreichend sichtbar gemacht werden kann und die Ursache unklar ist.7

Eine Neovaskularisierung der Iris oder des Augenwinkels bei einer neuen dichten Glaskörperblutung würde ebenfalls einen früheren chirurgischen Eingriff erforderlich machen.

Wenn nach einem stumpfen Trauma innerhalb von 2-3 Wochen keine Besserung eingetreten ist, kann eine Glaskörperoperation hilfreich sein.8

Intravitreale Anti-VEGF-Mittel9

Diese Wirkstoffe (z. B. Bevacizumab) werden eingesetzt, um eine Rückbildung der Neovaskularisation bei proliferativen Retinopathien herbeizuführen, insbesondere wenn keine Aussicht auf eine Photokoagulation besteht. Es gibt jedoch vereinzelte Hinweise darauf, dass eine Anti-VEGF-Injektion die traktive Netzhautablösung verschlimmern kann.

Viele Chirurgen verwenden vor der Pars-plana-Vitrektomie zur Behandlung von Glaskörperblutungen bei Diabetikern präoperative Anti-VEGF-Medikamente, da die Rückbildung der neovaskulären Membranen die intra- und postoperativen Blutungen verringert.

Die intravitreale Injektion eines Anti-VEGF-Mittels ist in der Regel angezeigt, wenn die Ursache der Glaskörperblutung eine neovaskuläre AMD ist.

Einige Studien deuten darauf hin, dass intravitreale Anti-VEGF-Wirkstoffe bei Patienten mit proliferativer diabetischer Retinopathie zu einem teilweisen oder vollständigen Abklingen von kürzlich aufgetretenen Blutungen führen, aber die Beweise sind nicht schlüssig. Die Vitrektomie bleibt die Behandlung der Wahl, wenn die Blutung länger als drei Monate zurückliegt.

Ein Cochrane-Review aus dem Jahr 2015 legt nahe, dass Anti-VEGF die Inzidenz früher postoperativer Glaskörperhohlraumblutungen nach Vitrektomie bei proliferativer diabetischer Retinopathie senkt.10

Neue Strategien zur Behandlung von Glaskörperblutungen, wie die pharmakologische Glaskörperverflüssigung, könnten in Zukunft von Bedeutung sein.

Ratschläge für Patienten

Vermeiden Sie anstrengende Aktivitäten, da ein Anstieg des Blutdrucks ein Gerinnsel auflösen und neue aktive Blutungen verursachen kann.

Erhöhen Sie das Kopfende des Bettes, damit sich das Blut setzen kann, was die Sicht verbessert und die fundoskopische Untersuchung erleichtert.

Beidseitige Pflaster und Bettruhe können das Absetzen des Blutes erleichtern. Die Pflaster müssen jedoch unmittelbar vor der Untersuchung oder Behandlung entfernt werden, da normale Augenbewegungen die Blutung schnell wieder zerstreuen, so dass dies für die Patienten schwierig ist und oft nur einen geringen Nutzen bringt.

Aspirin und andere Formen der Antikoagulation verschlimmern den Zustand nicht und können nach einer Glaskörperblutung fortgesetzt werden.

Komplikationen1 3

Wenn das Blut über einen längeren Zeitraum - ein Jahr oder länger - im Glaskörper verbleibt, können die folgenden Symptome auftreten:

Die Hämosiderose bulbi ist eine schwere, aber seltene Komplikation, die vermutlich durch eine Eisentoxizität beim Abbau von Hämoglobin verursacht wird.

Proliferative Vitreoretinopathie. Nach einer Glaskörperblutung kann eine fibrovaskuläre Proliferation zu Narbenbildung und anschließender Netzhautablösung führen.

Geisterzellen-Glaukom. Geisterzellen sind kugelförmige, starre, khakifarbene rote Blutkörperchen, die mit denaturiertem Hämoglobin gefüllt sind. Sie werden nur bei lang anhaltenden Glaskörperblutungen beobachtet. Ihre Form und Steifheit können das Trabekelwerk blockieren, was zu einem Geisterzellenglaukom führt.

Hämolytisches Glaukom: Freies Hämoglobin, hämoglobinbeladene Makrophagen und Trümmer von roten Blutkörperchen können das Trabekelwerk blockieren.

Prognose1 4 6

Dies hängt von der zugrunde liegenden Ursache ab. In der Regel ist sie bei Augen ohne Grunderkrankung besser.

Das Blut aus dem Glaskörper verschwindet mit etwa 1 % pro Tag. Das Blut außerhalb des gebildeten Glaskörpers verschwindet schneller.

Auch bei jüngeren Patienten und nach einer Vitrektomie verschwindet das Blut schneller.

Am schlechtesten ist die Prognose für Patienten mit Diabetes oder AMD.

Wenn eine Glaskörperblutung aufgrund einer diabetischen Glaskörperblutung zu einer Sehschärfe von 5/200 oder weniger führt, klingen die meisten Patienten auch nach einem Jahr nicht spontan ab.

Die Prognose bei Kindern hängt von der Ätiologie ab: Ein erheblicher Anteil hat einen erheblichen Sehverlust. Von den bilateralen Fällen ist mehr als die Hälfte auf das Schüttelbaby-Syndrom zurückzuführen. Am schlechtesten waren die visuellen Ergebnisse bei penetrierenden Traumata und am besten bei regressiver Frühgeborenenretinopathie.

Dr. Mary Lowth ist eine der Autorinnen oder die ursprüngliche Autorin dieses Merkblatts.

Weiterführende Literatur und Referenzen

- Shaikh N, Srishti R, Khanum A, et alGlaskörperblutung - Ursachen, Diagnose und Behandlung. Indian J Ophthalmol. 2023 Jan;71(1):28-38. doi: 10.4103/ijo.IJO_928_22.

- Naik AU, Rishi E, Rishi PPädiatrische Glaskörperblutung: Eine Übersichtsarbeit. Indian J Ophthalmol. 2019 Jun;67(6):732-739. doi: 10.4103/ijo.IJO_688_18.

- Goff MJ, McDonald HR, Johnson RN, et alUrsachen und Behandlung von Glaskörperblutungen. Compr Ophthalmol Update. 2006 May-Jun;7(3):97-111.

- Spirn MJ, Lynn MJ, Hubbard GB 3rdGlaskörperblutung bei Kindern. Ophthalmologie. 2006 May;113(5):848-52.

- Kiernan DF, Hariprasad SM, Rusu IM, et alEpidemiologie des Zusammenhangs zwischen Antikoagulantien und intraokularen Blutungen bei Patienten mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration. Retina. 2010 Nov-Dec;30(10):1573-8. doi: 10.1097/IAE.0b013e3181e2266d.

- El Annan J, Carvounis PEAktuelle Behandlung von Glaskörperblutungen aufgrund einer proliferativen diabetischen Retinopathie. Int Ophthalmol Clin. 2014 Spring;54(2):141-53. doi: 10.1097/IIO.0000000000000027.

- Dhingra N, Pearce I, Wong DFrühzeitige Vitrektomie bei Fundus-verdeckenden dichten Glaskörperblutungen aus mutmaßlichen Netzhautrissen. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2007 Feb;245(2):301-4.

- Guo XR, Guo HY, Li YS, et alDer chirurgische Zeitpunkt und die Auswirkungen von Glaskörperblutungen, die durch ein stumpfes Augentrauma verursacht werden. Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2003 Jul;39(7):419-21.

- Bhavsar AR und andereRandomisierte klinische Studie zur Bewertung von intravitrealem Ranibizumab oder Kochsalzlösung bei Glaskörperblutungen aufgrund proliferativer diabetischer Retinopathie. JAMA Ophthalmol. 2013 Mar;131(3):283-93. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2013.2015.

- Smith JM, Steel DHAntivaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor zur Vorbeugung postoperativer Glaskörperhohlraumblutungen nach Vitrektomie bei proliferativer diabetischer Retinopathie. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 7;8:CD008214. doi: 10.1002/14651858.CD008214.pub3.

Lesen Sie unten weiter

Artikel Geschichte

Die Informationen auf dieser Seite wurden von qualifizierten Klinikern verfasst und von Fachleuten geprüft.

Nächste Überprüfung fällig: 8 Mai 2028

10 Mai 2023 | Neueste Version

Fragen, teilen, verbinden.

Stöbern Sie in Diskussionen, stellen Sie Fragen, und tauschen Sie Erfahrungen zu Hunderten von Gesundheitsthemen aus.

Fühlen Sie sich unwohl?

Beurteilen Sie Ihre Symptome online und kostenlos